����ԏ�������c�����o�P(gu��n)ح˽��ˇ�g(sh��)

���߰������Ї���(d��ng)������������ԏ��һλˇ�g(sh��)��(chu��ng)�����X�ߣ�һλ��������̽���ߣ��ڕ�����Փ���Ъ�(d��)��Ҋ�������ĕ�������Ԋ�˚��|(zh��)�����ð��������ġ����Փ�����P(gu��n)�ڡ��������w���c��չ�[�w����˼�����������r(sh��)�̾��衮���������������C���������ڌ�����˼��̽�����@Ҳ�ǵ��_(d��)ˇ�g(sh��)��Դ��Ψһ·���������@һ�c(di��n)�����ɹ��ر����˵��롰���ˡ�������������ԏ�ڄ�(chu��ng)��֮�ߵ���(sh��)�`��Ҳ��ʾ�˕���ˇ�g(sh��)�ĸ�������ԡ�������ҕ�顰�����ҵġ����¡�������������ҕҰ�����@��(y��ng)������ԏ���ׄ�(chu��ng)��ֻ��һ�Z�����ǟo�ֽ�����_(d��)�Ї������ı��|(zh��)��

����������

����ԏ��ɽ�|ˇ�g(sh��)�W(xu��)Ժ�������Ї�ˇ�g(sh��)�о�Ժ����Ժ�о��T���Ї����f(xi��)�Е�ί�T��(hu��)ί�T

����ԏ�������c�����o�P(gu��n)

�\Ҋ�Ԟ飬�Ž�������¿ɷ֞�ɴ��һ�ǂ�(c��)���Լ��������x���^���ġ������͡�������ע������ጷŵġ���(n��i)���͡������߹�Ȼ��ǰ�������غ�������(x��)�����������|(zh��)�s��Ȼ��ͬ��

�������ԵČW(xu��)��(x��)�����������Y(ji��)�����u(p��ng)�И�(bi��o)��(zh��n)Ҳ��˶���һ������(d��ng)�£�����ǰ����ǰ�ߵġ��á����ױ����������J(r��n)�ɣ����ߵġ��á���������c�J(r��n)�����t����(du��)���^�y�������f����Ҳ��Ȼ�����ں��J(r��n)�ɲ��J(r��n)����������(d��ng)����á�����������������?y��n)���������c(di��n)���á�������̫���в��A�ĕ����ߡ�

�Ї����y(t��ng)ˇ�g(sh��)�����H�H�Ǖ�����Ҳ����Ԋ�����L�������������ā�����ʲô���εġ������������������ƺ�ǡǡ��һ�Nģģ�����ġ����֡�����Ҳǡǡ�����@�����֡����������ġ������|(zh��)Ҳ�Ǹ��P(gu��n)�I��Ҫ�����s�ǡ��������������t�����֡������ԡ���

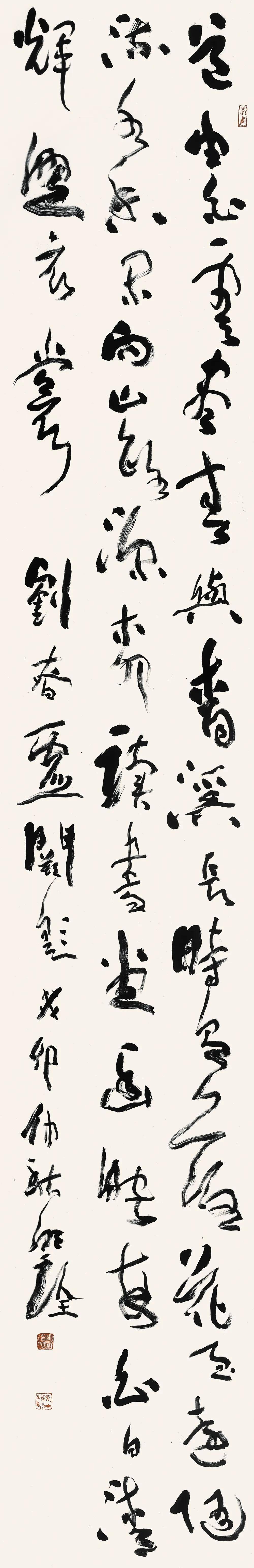

��e��Ԋ��ԁ�Z��300cmx46cm

õ���������������ĵ���G�����F���������S���е����������Ї��������õ���cĵ�����Ȳ���һ���m�����_���_���������]�P(gu��n)ϵ�������������������Ҳ��������ʲô�أ����С�Ʒ����Ʒ����ʲô����һ�N�˸ľ��磬���������f�������������ֻ��������Եġ����

�ڶ���Ą�(chu��ng)���У��ҕr(sh��)�̾����Լ�����������������ض����������(du��)���^�����������`�Ԟ飬���֮����Ǵģ������P(gu��n)���֮����ĕ���ˇ�g(sh��)���t�c���P(gu��n)ϵ�������f�ҵ����ҵĮ�Ư�����ҿ�Ц���f�ҵ����ҵĮ�������Ҳ��Ц������һ�c(di��n)�����̫�y�����v�˴��݅����Ҳ��֪�������c(di��n)��Ƥë�]����

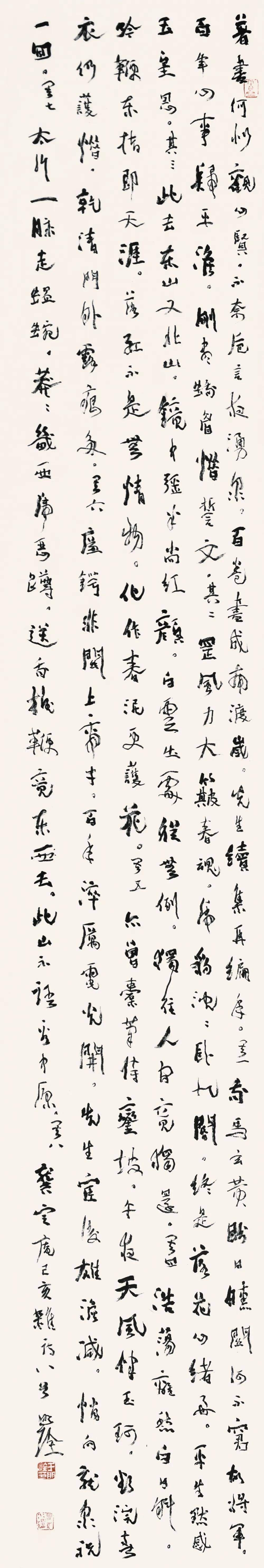

���Y̓���I�}��262cmx46cm

������҂�(g��)���eע���c(di��n)������Ȥ�����@�c(di��n)�����ú��أ���Q֮������˼�����c(di��n)��˼����ƫ����Ʒ�ġ������������������ƫ���Ɣ����������ݼš����������ԡ�����㼑���Ұ����������������Ҏ(gu��)����ƫ���йP�^����Ŭ�����ƅs�ֿ��Ʋ�ס�ġ��Q�̈́Ń���������������֮�P�����@ϲ��������ڄ�(chu��ng)���ϣ��Ԟ�]��ʲô�^��(du��)�ġ����P��֮�f��ֻ�б��\(y��n)�õ��Ƿ�ǡ��(d��ng)���������������һ�㌑�ֵĔ��P��(bi��o)��(zh��n)�������λ����ݽ������ǡ������������(d��n)������ʯ�ֱM�ǡ�ī�i���������Ϻ�����һ�ѡ������K����

�Ҳ��J(r��n)ͬ��������ʽ����(n��i)�ݡ��Լ��������|(zh��)�顰�ΌW(xu��)�����f�����Ԟ����ˇ�g(sh��)�ă�(n��i)�ݰ����ɂ�(g��)���������Pī֮���Ρ��c����֮���x������ռ�����ж�������߿��܃Hռ�ٷ�֮���������������^��(du��)����0������Ʒ�����������������֮���x���t�^��(du��)���ǿ��пɟo��

��֮�oԊ�����Xȸ�ǡ�328cmx46cm

������ͬ���κ�һ�Tˇ�g(sh��)���c���g��醚v����зe�۽^��(du��)���ܷ��_���˕������������f�����gԽ��Խ�ã������f���ϕ�Ҳ�Ϻ��y���ǂ�(g��)�������Խ����˵�ƽ������Փ��60�q֮ǰ���ǡ���������70�q���˲�߀���M(j��n)���㡰���T������ʮ�q�ҡ�˥��׃��������߀����������������������M(j��n)�롰���x�����ҡ�ϵ���������c(di��n)���˕����ϡ�����˼����������30��߀��վ��ס����Ų������Y�����dzɹ��ĕ�������

����ɢ֮�f�ġ�վס�����겻�������Ǿ��Ǵ����������һ��������ˎׂ�(g��)��Ԋ����ӡ��ʷ�ܲ��ܷ֣�һ݅�����v���h(yu��n)�h(yu��n)���������ҽ���60�q����ֵ���������A����������Ϣ�����v��ֹ���������v���������ǽ�������v�Լ������v�Լ��ľ����`�����Լ���һ�̶����ð��������@���f���^�dzC�顣

�����S�~Ԓһ�t 180cmx48cm

�`�Ԟ�������ܶ��˟�����ӑՓ��������߅�硱��������̽�����䌍(sh��)�c����ˇ�g(sh��)�����o�P(gu��n)����ֻ�ǡ�ʲô�㌑��ʲô���㌑�֡����������ڕ�����ˇ�g(sh��)�ġ�߅�硱����(d��ng)Ȼ����̽�������Q������ˇ�g(sh��)��K�ߵͳɔ��������ǡ�߅�硱�����ǡ����硱�����������灆�����f����ֻ��������Ŀ���������f���K����ͽ�ڵ���һ�f���e(cu��)���Լ��������������ڣ��Լ�����]����������]�����㮔(d��ng)Ȼ���ԓ�(j��)���f���硢�ζ֮��f�o���ǹ�Ū��̓���������˵����ʣ��Pī�������f��������һ݅��ȥ���ޡ��Լ��ġ��ġ���������Ҳ�S���ܿ�Ҋ��

��չ�[�w���@��(g��)�f��������2011��һƪС��������������l(f��)���ڮ�(d��ng)�꡶�������s־�����@���Ҍ�(du��)��(d��ng)�¡����y(t��ng)��������������ĸ����c���u(p��ng)���҂��@һ����Ҳ�����״��ĕ������������Ǐ��f��Ͳ���չ�[�����^�����������u(p��ng)��(d��ng)������(chu��ng)���F(xi��n)���䌍(sh��)�Ǐ��С���Ҋ���Լ��Ĝ\������˼�Լ����^�ď�·�����^��ʮ��ij�N���x���f�������ѝu�u�M(j��n)�롰��Ӌ(j��)�r(sh��)�����o���������������ϵ�oЬ�����s·Ҫ�o��

�L(f��ng)���垢ͥǰѩ �������`����ɽ 138cmx34cmx2

�o����Ȼ�е� ̓�ѳ����o�� 180cmx48cmx2

���׳��ܽ�ʯ�� ���˸������D�� 325cmx45cmx2

�ɂ�(g��)�S�Z�Q���� һ�а��������� 260cmx46cmx2

�o�E��֪�����ţ��Љ����X������ 138cmx34cmx2

һ�pͯ�ӝ��tˎ �ٰ�����؞���K 138x34cmx2

�����ּ����sԊ���� 138cmx23cm

���M(j��n)ʿ���������� 34cmx34cm

���SԊ����180cm��48cm��4

�l(f��)���u(p��ng)Փ �u(p��ng)Փ (2 ��(g��)�u(p��ng)Փ)