�y�Pī�h(yu��n)�Ρ�����Ʒ���ˮīɽˮ

��/ţ���\(ch��ng)

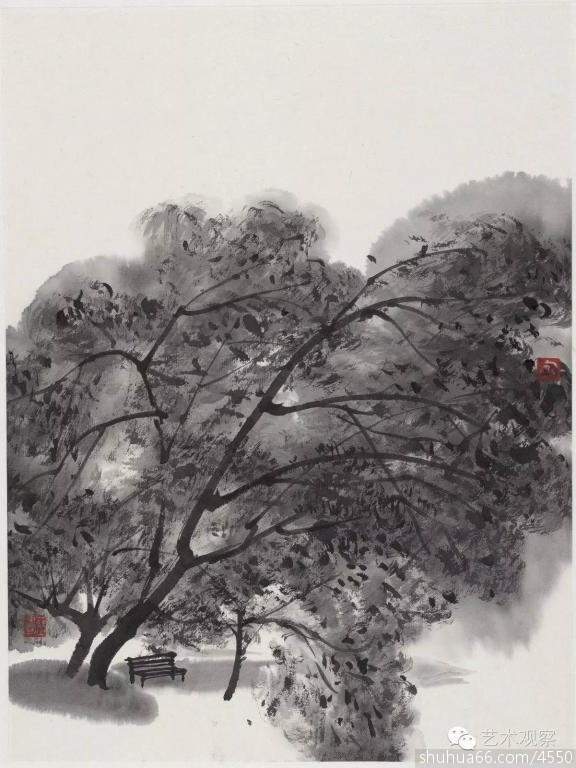

��Ʒ����ЌW(xu��)�r(sh��)������һ��(g��)��(m��ng)�룺��һ��(g��)�_(k��i)܇ԽҰ���˷���(xi��)�����L(f��ng)����(hu��)�ҡ�ԽҰ܇?y��n)��b���Č�(xi��)���������Ͳ�����(hu��)���Լ��ͮ�(hu��)����40�����Ժ���������һ��ˮīɽˮ��(hu��)������(chu��ng)�������m���ͮ�(hu��)�P���Ͳ�������ë�P��ī֭�����������ǷNԽҰ��������ǷN�l(f��)�F(xi��n)���ğ������ǷN��(du��)�ڮ�(hu��)��(hu��)���ԑ����s�z�����Į�(d��ng)����ֻ������(hu��)��(hu��)��(du��)������������ֻ�ǰ˷���(xi��)�������Ҹ����ԹPī�鹤������ɽˮ�����{��һ�N�����h(yu��n)����

һ

Ʒ���L(zh��ng)���(ji��n)���ٌ�(xi��)��ӛ������S�r(sh��)���^���c���ܡ������Ʒ���ڇ�(gu��)��(n��i)����ص��ٌ�(xi��)�����������Ǵ��Ҳ���Ԙ�(g��u)��һ��(g��)��(bi��o)ӛ������(d��)��Ŀ�⼰�����w�(y��n)���L(f��ng)��Dʽ�����ںܶ��ٌ�(xi��)�϶����}ӛ��ӛ�������(hu��)��ɫ���L(f��ng)�����vʷ���䌦(du��)��������Ѓr(ji��)ֵ���@Щ�ٌ�(xi��)һ�����Ǹ����L(f��ng)����猍(sh��)ӛ�����һ��������Щ�иж��l(f��)���}ӛҲӳ�r��Ʒ��Լ���(sh��)��(xi��)�ڴ���ϵ�����������һλ��(du��)�ڴ���c�L(f��ng)����Н�����е������cˇ�g(sh��)�ҡ�

ʥ������u�������塤ϣ�D���ٌ�(xi��)�� ��Ʒ��

�l(xi��ng)�gů�����������ᣨ�ٌ�(xi��)�� ��Ʒ��

��ˇ�fַ������Ӱ����ٌ�(xi��)�� ��Ʒ��

Jesus Mira����������͢�����Z˹����˹���ٌ�(xi��)�� ��Ʒ��

��Ʒ����ٌ�(xi��)�cˮīɽˮ�����o(w��)���w�F(xi��n)��һ�N��(du��)����������J�^�켰���������������ʬF(xi��n)�麆(ji��n)������������L(f��ng)퍼���չ�S��������ľ�����һ��������Ҳ�Ë���ĹPī�(xi��)�f(w��n)������������P�|�cīɫ��ȫ������r������(d��ng)����(l��i)����Щ�����ľ������Ͷ��M(j��n)�뵽Ʒ���ҕҰ��Ԋ(sh��)������L(zh��ng)����(l��i)������ˮīɽˮ�����I(l��ng)�˂��M(j��n)��һ��(g��)����������������Ƣ����Ȼ֮�����ͷ·���ijһ��(g��)��M¶����峿����������䣵Ŀ՚���ɢ��������ɽҰ��Ʒ���e�����ښq�r(sh��)������(ji��)�����Ȏ��o����(du��)����Ȼ�IJ�ͬ�������ơ��ꡢ�F��¶���Լ������V������ĺ�ȟo(w��)��������(xi��)��Pī������ˮīɽˮ�ͷ·��Ǵ���Ȼ���ɵ;��������������

����Ʒ���ɽˮԴ����Ȼ�����ֳ�Խ����Ȼ������������Ʒ���c�F(xi��n)��(sh��)�H�ܽ��|����(du��)��Ȼ����(x��)�^�����w�J(r��n)���Z(y��)�Ա����������ٌ�(xi��)�ǘ�ӛ���(sh��)�B(t��i)������ɽ��ˮ���Ʒ���ˮīɽˮ������Ȼ�����и������P����ī����ǡ��(d��ng)?sh��)ر��F(xi��n)��ɽ����(sh��)ľ���S����B(t��i)��Ʒ��ɽˮ���巨���ڂ��y(t��ng)ɽˮ���ǎ�Ҋ(ji��n)����������(c��)�h�߳���ɽʯ��Ҳ�S��(hu��)�҂��뵽�����壬����ͨ�^(gu��)�P����B(t��i)�ď�(f��)�s�������˸������һζ�Ժ������ɞ�һ�N�؝�(r��n)�ĹPī�Y(ji��)��(g��u)��ͬ����Ʒ��ɽˮ�Ę�(sh��)�����ڂ��y(t��ng)ɽˮ��Ҳ�ǎ�Ҋ(ji��n)�����������(sh��)�Ծ����������c(di��n)���������ϹP��������(x��)���c(di��n)���������������������L(f��ng)�����g���γ��䪚(d��)��(chu��ng)�Ę�(sh��)�����F(xi��n)��Ʒ��ɽˮ���巨����(sh��)����Խ�˂��y(t��ng)ɽˮ�ļ��г�ʽ��ֱ�����ܣ��c��������������ڬF(xi��n)��(sh��)�����(y��ng)��������Ȼ�Ĺ�(ji��)���c�������o(w��)Փ�Lj�(ji��n)�|(zh��)��ɽʯ�P����߀��һ�P��λ�Ę�(sh��)�~���������Ʒ���c��ɽ���ǘ�(sh��)���댦(du��)Ԓ�ĹPī�w�F(xi��n)�������ѳɞ�Ʒ��ɽˮ��(d��)���L(f��ng)�ɵĈDʽ�Z(y��)����

��

Ʒ��ٌ�(xi��)��Ӳ�P���l���Q��һ�N���Թ����µĹP��ī�E���Ǟ���չ¶���P�c�����|����Щ������܉�E���ڏ��ٌ�(xi��)��ˮī�D(zhu��n)�Q���^(gu��)���������P(gu��n)ע�����֡��P֮�g�ğo(w��)�K����(y��ng)���Լ���(j��ng)���@�N����(y��ng)���{(di��o)��(d��ng)��ĹPī���F(xi��n)��ֱ�������Pīֱָ��(n��i)�ģ��Pīֱ��ָ�����Pīֱ�a���ɽˮ��

����Ʒ��ɽˮ�ĹP���dz�ֱ�ӡ�������ʹ����������������һ����e(cu��)�C��(f��)�s�ĹPī�Y(ji��)��(g��u)�зe����Щ�[�Ե�ζ�������dz�ְl(f��)�]ī����ˮ����������������?c��)�����䦝B�Е����̻¶����(l��i)�����҂�������һ�����r�����(d��ng)�ĹP����ī����������ͨ�^(gu��)�ӌ�����Ķ��ν�(j��ng)�I(y��ng)��(l��i)�w�F(xi��n)�Pī�����غ�(sh��)������ͨ�^(gu��)��ī�����c�P���Ĺ���(hu��)Ϳ��(xi��)��(l��i)��(sh��)�F(xi��n)�Pī���������⡣�@����ֻ��һ�N�L(f��ng)��W(xu��)���x�ϵĺ�(ji��n)��������������һ�Nֱָ��(n��i)�ĵē]��(xi��)ʽ��(chu��ng)�����@һ�����γ�Ʒ��ɽˮ�Pī���r����(sh��)��(xi��)��ζ���Ķ���ɽˮ��(hu��)�Z(y��)���ṩ��һ�N��(xi��)���ԵĹPī������

�������ƣ��Ї�(gu��)��(hu��)�� ��Ʒ��

Ʒ�������ùP�cī��ˮ�cī��ī�cˮ֮�g�Ę�(g��u)�ɏ�(f��)�s�ԣ�ʹ������������Ȼ�û���ˮī���S���������P��(xi��)֮��ī��֮��ˮ��(r��n)֮���ʬF(xi��n)����ç�ĹPī��������o(w��)���g��żȻ�C(j��)Ȥ�������P�EīۙҲ��һ����Ȼ������(d��ng)��ī������(d��ng)�c������䦝B��ī��ˮ�E�ʬF(xi��n)��׃�ö��ӵ�����c�������Ȼ䦝B��ī�E���Ý�ˮ�γɻ����\������ī�n���E������˹P���ľ���(xi��)��(sh��)�����ɳ�����Ȥ�����ԵĹP���cˮ�Եĝ�ī�ӳ�r�����@īɫ���r��(r��n)�c����������ī��(r��n)�P������ˮ��ī��ʹ�ɹP��ʧ֮��������ī��ʧ֮ӷ�[���(r��n)�m�����ɝ�î�(d��ng)����ͻ���P�µ����������@īɫ�Ą�(d��ng)�������係�w�Ĝ؝�(r��n)��������Ҳ����Ʒ���Sӯ��������˸��E����

��

Ʒ��ˮīɽˮ�ĹPī�ɶ��Y(ji��)��(g��u)�o���S�ԵĹPī�c������Į�(hu��)��Y(ji��)��(g��u)������һ�����@��һ�Nֱ�������c����˼�������w���^����(xi��)��ĹPīչ¶��Ʒ���������������(n��i)�ڵ�֔(j��n)��(y��n)Ҳ������b�ܵĝ������R(sh��)����ʹƷ��Ą�(chu��ng)���܉���һ�N�v�M�����c���ԕ�(sh��)��(xi��)������(g��u)���һ�N���ˇ@���ĺ�����ļј�(g��u)���P��������īɫ�ĔU(ku��)ɢ�����Ʋ���(j��ng)��������������Ƽs����(hu��)���(n��i)�ڽY(ji��)��(g��u)�����ԇ�(y��n)֔(j��n)?sh��)��������?du��)���������g�ȵİ���������ע�ڿv�Pʩī�g���@��һλˮī��(hu��)�ҵľC�����B(y��ng)�c�����ļ����w�F(xi��n)��Ҳ���������һλˇ�g(sh��)��Փ�ҵĵ�߉��

����Ʒ���x��ˮī��(hu��)���䌍(sh��)���x����һ�N�Լ�ϲ�g�ı��_(d��)��ʽ����ͨ�^(gu��)�ֵ�ˇ�g(sh��)�Ԅ��������������c�ġ����c���������c��������(y��ng)�Č�(sh��)�`�P(gu��n)ϵ����ͨ�^(gu��)ë�P�ȹ��������|(zh��)����(n��i)�ĵ�����V���䌍(sh��)��������������Ҳ������������(chu��ng)���^(gu��)����ÿһ��(g��)��������еļ�(x��)��(ji��)�����ǣ��҂�����Ʒ���ˮīɽˮ������������(chu��ng)���r(sh��)���ɶ�ֹ����Ї����B(t��i)���@�N��B(t��i)��ͨ�^(gu��)�]�������@�ֵ����x�����P(y��ng)���Եİl(f��)¶���Ķ�̤�Ͼ����h(yu��n)��֮����

����Ʒ��F(xi��n)��һˇ�g(sh��)�о�Ժ����(w��)��Ժ�L(zh��ng)����ÿ�춼̎��һ�N��ؓ(f��)�ɵĹ�����B(t��i)����������Ⲣ�����@�N���s�������y��Pī���M(j��n)���ǂ�(g��)��ɽˮ��ľ�����İ��kƽ������ı����V�������������ϓ]�P��ī����(hu��)��һ�N�����չ���ľw���M(j��n)��һ�N�c�L(f��ng)��ͬ������ɽˮ����ľ���֮�У����·����һ���ķ��m���c��س������c�L(f��ng)����(du��)�Z(y��)������ˮīɽˮ�����ԹPī���L��Ȼ��(x��)��(ji��)�挍(sh��)�����dz�Խɽˮ���|(zh��)��ֱ��ɽˮ��(n��i)��Ʒ�|(zh��)�c��������Ҳ���ǙC(j��)е��ġ�F(xi��n)��(sh��)�����ҕ�X(ju��)��(j��ng)�(y��n)������ȫ�����@�Pī�Ī�(d��)�������r(ji��)ֵ�Լ����N(y��n)�ص��Ї�(gu��)�˵��Ļ���֪����ˣ�Ʒ��ˮīɽˮ�Pī���S���c��������Ȼ�c�������Ͳ���ֻ��һ�N���W(xu��)���磬�������ԹPī���xӹµ�����s�ĬF(xi��n)��(sh��)���@�õľ��С����ӡ��r(ji��)ֵ�����ɾ�����Ʒ��Ą�(chu��ng)���P�S���D(zhu��n)�������ɵē]��(xi��)�И�(g��u)������˶�ʵ�������żȻ�������l(f��)��īɫ䦕������������c�A(y��)�O(sh��)���ʬF(xi��n)һ�N�S��Ȼ�����l(f��)������֮�����@ʹ����(chu��ng)���r(sh��)������c���R(sh��)����һ�N���_(k��i)�������ɶ��S��ĹPīҲ�ͳɞ�����æ֮�eϾ�ľ���������y�Pī�h(yu��n)������˾����������x���Pī�����I(l��ng)�����άF(xi��n)��(sh��)�����h(yu��n)�������{�����h(yu��n)������ֻ�Ǐij������Ұ������һ�N���҂��е��u�Нu�h(yu��n)�ľ�����g�������h(yu��n)�������������崼�����˂�?c��)������������ɡ��?����ϵ�Ї�(gu��)ˇ�g(sh��)�о�Ժ���g(sh��)�о������L(zh��ng)��

��ɽ������Ї�(gu��)��(hu��)�� ��Ʒ��

�^(gu��)�Pī�IJ��롪������Ʒ���ɽˮ��(hu��)��(chu��ng)��

��/�Z����

ͨ�^(gu��)��(du��)ɽˮ�����L��(l��i)��l(f��)��(g��)�˵�������������������������Ї�(gu��)���˵�һ�N���y(t��ng)����Փ��Ԋ(sh��)�~���x��߀�Ǖ�(sh��)���L��(hu��)���Д�(sh��)���M��ɽ��ˮɫ�ʬF(xi��n)���Ї�(gu��)ˇ�g(sh��)��嫵Ěvʷ��(hu��)��֮�С��I(l��ng)�����A������@Щˇ�g(sh��)�匚�������҂���ˇ�g(sh��)�Ҍ�(du��)ɽ���������ĕ�(sh��)��(xi��)�����L���������@Щ���Pī�����l��ɫ������(chu��ng)��ġ��ڶ���Ȼ��֮������һ�N�y�õČ������ܡ���

һ

�Ї�(gu��)ɽˮ��(hu��)����ǧ�������g�����C�������ɼ��ʡ�����˺�嫵�ˇ�g(sh��)֮�����܉���ס�Լ���־�����γ��Լ����L(f��ng)������������סһ�ݹª�(d��)���������p�����e�������r�����@�N��(ji��n)�ز��ǿ�һ��(g��)��һ�r(sh��)�������ֻ��ǂ�(g��)�˵�Ȥζ�����g����������(du��)���Ї�(gu��)���y(t��ng)�L��(hu��)ˇ�g(sh��)�����X(ju��)�Ђ���Ҳ��������(du��)�ڮ�(d��ng)��ˇ�g(sh��)�����Ľ��b�c�ں�������Ҫ�����܉��Ԫ�(d��)�����˸�ȥ�(q��)��(d��ng)���g����������ɽ������Ҳ�T���ɰش���Ҳ�T�����܉���ˇ�g(sh��)��(chu��ng)�����w�F(xi��n)�����(n��i)�ڵľ�����|(zh��)�����������F��������Ʒ���ɽˮ��(hu��)��(chu��ng)������P��֮�لţ�Ʒ��֮�������⾳֮���h(yu��n)�����֮����(d��ng)����^���h(yu��n)ҕ�n�n����ҕã�������ܷe���������Ї�(gu��)��(hu��)ՓҪ�������K���g(sh��)������1985��8�µ�һ������219�(y��)����ʹ�҂�����е������@�N������|(zh��)�B(y��ng)�Ɂ�(l��i)������ꌦ(du��)���Ї�(gu��)���y(t��ng)�L��(hu��)ˇ�g(sh��)�Ĺ����Ђ���ͬ�r(sh��)Ҳ��(l��i)���䌦(du��)�ڮ�(d��ng)��ˇ�g(sh��)����Ȼ���b��

�L(f��ng)���� ����ˮī 34.5��34.5���� 2016�� ��Ʒ��

�҂�֪������(d��ng)������̎���Ļ��vʷ�Z(y��)�����h(yu��n)�����(gu��)�r(sh��)��Ҫ��(f��)�s�ö࣬�҂����܉�����19���o(j��)���ǷNҪô�|����Ҫô������Ҫô���y(t��ng)��Ҫô�F(xi��n)���ĺ�(ji��n)��߉��(l��i)�Д��҂��܇����Ļ��������҂���(d��ng)����̎�ڶ�N˼������R����N�������(du��)�ţ����r(ji��)ֵ��_ͻ�Ěvʷ�ۺ�֮̎����Փ��һ��(g��)�˵��Ļ��x����߀��һ�N�Ļ��İl(f��)չ������(hu��)�ܵ��@�N��Ԫ�Ļ��Z(y��)����Ӱ�������Ҫ�f(shu��)һ�Nˇ�g(sh��)��Ʒ�Ą�(chu��ng)��·����һ�N���W(xu��)��Փ��ȡ���ǷNҪôAҪôB�Ć����x���@Ȼ���܉��m��(y��ng)�҂��@��(g��)�r(sh��)���ĚvʷҪ���������܉�협�(y��ng)�������I(l��ng)�@��(g��)�r(sh��)���l(f��)չ�ı�Ȼ��һ�N�܉������R�����Ž���ͨ���Ļ��x��Ʒ���ɽˮ��(hu��)��(chu��ng)���w�F(xi��n)�ľ����@����һ�N��Ԫ���Ěvʷ�Z(y��)���мȼ��ղ������֪�(d��)��(sh��)һ�õ����W(xu��)ȡ����

���L(f��ng) ����ˮī 34��69���� 2014�� ��Ʒ��

��

�cƷ�����R(sh��)���Ї�(gu��)ˇ�g(sh��)�о�Ժ�Ĺ������r(sh��)��������һ��(g��)�r(sh��)���D(zhu��n)��������׃�w�ĕr(sh��)�����҂��@Щ�ۼ���ˇ�g(sh��)�о�Ժ����(g��)�о���������W(xu��)�ӣ��֮�g�mȻ���ڌ��I(y��)�ϵIJ�](m��i)���e��Ľ������������ھ�ʮ���g�����������������ͥԺ��С��������ͨ��ʳ�õĊA���g����������յĹŘ�(sh��)�£��҂�Ħ�������ǰ�����^���Еr(sh��)�ڲ���(j��ng)��Ľ����������ܵ��҂���һ�N��ͬ�����������ЅR�����ڂ��С������@�N�Շ������Ⱥ�Y(ji��)�R(sh��)��һ��־ͬ���ϵ����p�W(xu��)�������Ĵ˽Y(ji��)���ˮ����y�����ѵ�������������(d��ng)���е�������h(yu��n)ȥ���l(xi��ng)��һȥ��](m��i)����Ӎ���е��ѽ�(j��ng)�[Ó��������һ�П���������һ��(g��)�����ٞ����}�u������������߀�е��������ڌW(xu��)�g(sh��)��ǰ�عP�����z����ˇ�g(sh��)��(chu��ng)�����I(l��ng)����Ų�ֹ��Ʒ���������@��(g��)Ⱥ�w�е�һ��(g��)ٮٮ�ߡ����Ї�(gu��)ˇ�g(sh��)�о�Ժ���S�����͵ČW(xu��)��������?c��)ڸ����I(l��ng)����ʢ���h(yu��n)���ę�(qu��n)����Ҳ���S����A�M���ˇ�g(sh��)�ң���ˇ�g(sh��)���ژI(y��)��(n��i)������ǰé�����������Ʒ���@�Ӽ��܉��ڌW(xu��)�g(sh��)�о�������(sh��)���f(shu��)�����܉���ˇ�g(sh��)��(chu��ng)���I(l��ng)��]�����������Լ�������׃?y��u)�F(xi��n)��(sh��)��Ʒ���@�ӵăɗ��˲���������Ҋ(ji��n)��

���� ����ˮī 68��34���� ��Ʒ��

��

վ�ڮ�(d��ng)���ČW(xu��)�g(sh��)ҕҰ�����u(p��ng)�r(ji��)�κ�һ��ˇ�g(sh��)��Ʒ����Փ��С�f(shu��)�������赸���Ӱ���ҕ��߀���L��(hu��)�������܉�(ji��n)�ε������Ї�(gu��)���y(t��ng)���W(xu��)�Ќ�(du��)ˇ�g(sh��)��Ʒ���u(p��ng)�r(ji��)�����������҂��F(xi��n)���ѽ�(j��ng)���y���á�̓��(sh��)����������(y��ng)�к͡����������ڡ��@�ӵ����W(xu��)�Д���(l��i)��(zh��n)�_�ظśrһ����(d��ng)����ˇ�g(sh��)��Ʒ���@��������?y��n)�?d��ng)���Ї�(gu��)ˇ�g(sh��)�Ą�(chu��ng)���ѽ�(j��ng)�ʬF(xi��n)��������(f��)�s�Ķ�Ԫ���ΑB(t��i)������҂�߀�����@�N������ʹ����ǧ����ĸ����(l��i)�u(p��ng)�r(ji��)21���o(j��)���Ї�(gu��)ˇ�g(sh��)��Ʒ��������ˇ�g(sh��)��Ʒ�ĕr(sh��)�������c��(g��)���L(f��ng)����ͻ��������͛](m��i)��ˇ�g(sh��)��Ʒ�����F�����W(xu��)��(g��)������������ڼ������Ʒ���@�����@�ر��F(xi��n)����(du��)�ڌ�(xi��)��(sh��)�c��(xi��)�������y(t��ng)�c�F(xi��n)���@Щ��ͬ���W(xu��)�wϵ�M(j��n)�м��ղ���Ą�(chu��ng)��������Ҳδ���ڃ���֮�g���õ��Dz�ƫ���е����^��ȡ�����С�֮�����@�����x��֮�g�䌍(sh��)�������dz��V韶��־��Ŀ��g����@�N��Еr(sh��)�Dz����ø����Ե��Z(y��)�ԁ�(l��i)�����ġ�

���L(f��ng)�G� ����ˮī 69��69���� ��Ʒ��

Ʒ���ɽˮ��(hu��)��(chu��ng)���ڡ���(xi��)���c��(xi��)��(sh��)��֮�g���������A�ڌ�(xi��)���ˇ�g(sh��)Ʒ�������Ї�(gu��)���y(t��ng)ˇ�g(sh��)���F(xi��n)�ΑB(t��i)������(xi��)��ķ����䌍(sh��)���܉����w�F(xi��n)���A����ă�(n��i)��ˇ�g(sh��)���������҂��ľ���ˇ�g(sh��)���ݣ��܉��ڿտ���Ҳ�����_(t��i)���Ԍ�(xi��)��ķ�ʽ�ʬF(xi��n)��׃����˵Ŀ��g��������ɽ�����������ڂ��y(t��ng)�c�F(xi��n)��֮�g�������A���ڬF(xi��n)�������W(xu��)�����������Į�(hu��)�������܉��w�������@�N����ȡ�����mȻƷ�����������ˇ�g(sh��)�I(l��ng)��?q��)����Ї?gu��)���y(t��ng)ˇ�g(sh��)�ķ����������L(zh��ng)�ڏ����Ї�(gu��)���y(t��ng)ˇ�g(sh��)�Ą�(chu��ng)���c�о�����������ؓ(f��)���Ї�(gu��)�����|(zh��)�Ļ��z�a(ch��n)���o(h��)���ĵ��I(l��ng)��(d��o)��(w��)�����ǣ���������һ��(g��)�H�H�����Լ����I(y��)���g��(n��i)��ˇ�g(sh��)��(chu��ng)���ߺ͌W(xu��)������(y��ng)��(d��ng)�f(shu��)�����Ї�(gu��)ˇ�g(sh��)�о�Ժ���S���@��Ŀ���V�����ؑ����µČW(xu��)�ߡ������mȻͨ������ij��(g��)�I(l��ng)��һ�ԾŶ��������������c��������Մ�������������܉���ܵ������P(gu��n)�ĵ������������Ͳ���ij��(g��)��һ�I(l��ng)��Ć�(w��n)�}���Еr(sh��)��������(du��)����Щ�ձ��ԵĆ�(w��n)�}���P(gu��n)ע����������������(du��)���Լ������I(y��)��(w��n)�}���P(gu��n)ע��Ҳ�S�������܉������Ą�(d��ng)����Ȼ߀����Щ��������ձ��ԵĆ�(w��n)�}��

̎̎���B(ni��o) ����ˮī 34��30���� ��Ʒ��

��

�Ї�(gu��)�Ŵ�����Փɽˮ��(hu��)�Ą�(chu��ng)����ע�ص��ǡ�ɽ�Լ����ԣ�ɽ�鼴���顱��������־�����L���ԡ����ȏ�(qi��ng)�{(di��o)ˇ�g(sh��)�����^�����c��Ȼ��ĸ߶��ں����M�����ڕr(sh��)���IJ�ͬ�����ߵIJ��ͬ�ӵ���Ȼ�L(f��ng)���M(j��n)��ˇ�g(sh��)������ΑB(t��i)���ܕ�(hu��)��Ȼ��ͬ�����ǣ����Ї�(gu��)ɽˮ��(hu��)�ľ�����ּ�������v����ˇ�g(sh��)����Ȼ߀�DZ���һ�N����Ȼ�����W(xu��)Ʒ��������һ�N�c���̵��[�����^(q��)�e��ɽˮ���W(xu��)����������ѪҺһ��ע�뵽�Ї�(gu��)�v��ˇ�g(sh��)�҄�(chu��ng)����ɽˮ��(hu��)֮�С��M(j��n)����֮���Ї�(gu��)���y(t��ng)��ɽˮ��(hu��)��(chu��ng)�������������W(xu��)���[����һ�N���˺�һ�Č�������֮����߀�N(y��n)����һ�N�w�[�h�ݣ�ʒɢ��(ji��n)�h(yu��n)���������}���Ї�(gu��)��ɽˮ��(hu��)�����չ���ġ��δ��D���о��ڸ�ˮ����(du��)�ĺ��ϲݵ����O(sh��)�������g����́���ˮ߅���������˵�������Ԫ�����ɵġ�����[�ӈD���ڽ��Ϙ�(sh��)��ï�ܵ�Ϫɽ��Ҳ���Д�(sh��)�g�ݏ]���������������������������[�����������������������ǘ����۽���(hu��)�L(f��ng)���Y����ɽˮ��(hu��)��������Ҳ�й��ۙM�ɣ��L(f��ng)��wȥ�������v�����С��@Щ�v����ɽˮ֮�g�������������Ǯ�(hu��)�ҵ��e�P���䌍(sh��)�s�o(w��)��������������(du��)Ԋ(sh��)�������đ������@�N�c���ҵ��܌W(xu��)˼��������õ��������}���x���Ї�(gu��)���y(t��ng)�L��(hu��)һ�N���_(d��)��Ȼ������Ó��Ԋ(sh��)�W(xu��)�⾳�������^֮��Ʒ��������ɽˮ��(hu��)����������[�ݵ�Ȼ�ij������}�����H�����ڱ������M(j��n)ȡ��������;��һ�Nδ����ȥ�ČW(xu��)�����������Ҳ�����ڃ�(n��i)����̎��(du��)�Ї�(gu��)���y(t��ng)���ľ����һ�NĬĬ���������Į�(hu��)�����nã��ɽˮ֮�g����һ�N�[ʿ����Ȥ��ע���У�һ�N������˼�w�h����(hu��)�����@���҂�?c��)��������Į?hu��)��ǰ���B��������Ҫԭ����

�������Z(y��) ����ˮī 69��34���� 2017�� ��Ʒ��

��

�o(w��)Փ�Ǐ���ˇ�g(sh��)��(chu��ng)��߀�njW(xu��)�g(sh��)�о����ڊ^����(ji��n)�ء����x��Ȼ��Ҫ����������Ҫ����Ҫ��һ�N��(d��)�����˸������njW(xu��)�g(sh��)�о��cˇ�g(sh��)��(chu��ng)���O����Ҫ��Ʒ�|(zh��)������һ����(hu��)�Еr(sh��)����һ��(g��)������ǧ��������һ����(sh��)��һ�衢һ������һ���Ӱ�܉��˰�������һ����Ȼ�����ٽܳ�����Ʒ�����B(t��i)��ɣ���r(sh��)�^(gu��)���w��Ҳ�y��������ԍ���������|(zh��)�ɵĕr(sh��)������(d��ng)�꣬����(gu��)�Sȥ���������ڽo����(gu��)�S��(xi��)�������ָ����������֮���������Еr(sh��)������������֮�W(xu��)�f(shu��)�����Еr(sh��)��������Ω�˪�(d��)��֮��������֮˼�����vǧ�f(w��n)�����c������ͬ������������������������㡡����A��W(xu��)���^�������o(j��)�㑡����������^�������������(li��n)��(sh��)��2001�������246�(y��)���@�����f(shu��)���M������(gu��)�S�ČW(xu��)�g(sh��)��λ�o(w��)���܉���������ČW(xu��)�g(sh��)˼��](m��i)���܉��pҕ�����������ČW(xu��)�f(shu��)�����ǟo(w��)и�ɓ���������ՓҲ�����Dz�����ȶ������֮���Ա����ӛ���������������ǃH�H��?y��n)����ČW(xu��)��(w��n)�������ČW(xu��)��(w��n)����Ҫ��������������(sh��)��(xi��)�Ī�(d��)���˸������������С�������(d��o)�����`�е��ǷN��(d��)�������ɵČW(xu��)�g(sh��)�������@����������ăr(ji��)ֵ֮�������䌍(sh��)�����������_(d��)�IJ�ֻ�nj�(du��)�W(xu��)�ߪ�(d��)���˸����ʢ�u(y��)��Ҳ������(du��)ˇ�g(sh��)�҂�(g��)��Ʒ����������S����Щ�ܳ���ˇ�g(sh��)��֮�������҂��������Еr(sh��)�����H�H�ǻ��������IJ��A�����������������ǻ����҂���(du��)�䪚(d��)�������ٝ�p���@�����f(shu��)��һλ�W(xu��)���˸�Ī�(d��)���Еr(sh��)�h(yu��n)�������ČW(xu��)�g(sh��)�ɾ�ֵ���҂�����������](m��i)�Ъ�(d��)�����˸�Ҳ�Ͳ������Ъ�(d��)�ص�ˇ�g(sh��)�c�W(xu��)�g(sh��)�ɹ�����Ʒ�����@�N���x�����f(shu��)�����҂��������ʲ������^(gu��)���@�����H���w�F(xi��n)�����Į�(hu��)�����������w�F(xi��n)�����Ĺ��������Ğ���֮�С���

���� ����ˮī 138��69���� 2017�� ��Ʒ��

��Ʒ������н��|�������o(j��)�Ժ�������҂��Ⱥ������Ї�(gu��)ˇ�g(sh��)�о�Ժ���I(l��ng)��(d��o)��λ�����Ҷ�����(j��ng)��Ժ�L(zh��ng)���������(l��i)���^��(d��n)�θ�Ժ�L(zh��ng)��Ʒ��߀��(d��n)���������|(zh��)�Ļ��z�a(ch��n)���o(h��)�����c�о���Ժ���I(l��ng)��(d��o)�������҂�?c��)ڹ����еĽ��|�����l�����_(k��i)��(hu��)�r(sh��)��˼�뽻����������������҂����k������ͬһ�Әǣ�������ÿ�����(l��i)��(l��i)�����L(f��ng)�L(f��ng)������Еr(sh��)����������ż����Մ������߀����ô�Ҵ�ææ���K����һ���������ˣ�ס�M(j��n)���t(y��)Ժ�����Ǜ](m��i)�ж��������������ϲ�g�Ŀ���ɫ���·������_(k��i)ʼ�W�F(xi��n)���҂���ǰ��ՄЦ�L(f��ng)����Ȼ���p��������ͬ��ֻ�nj������������Q���ˡ����ʡ���������ô���ص�ˇ�g(sh��)�������̌W(xu��)�����������c��(chu��ng)��������ͬ�r(sh��)��߀�܉�(hu��)��(hu��)�������˲��������H�������߀�e�˽�����Ƽ�ǰ�ص��M(j��n)չ���@�䌍(sh��)������һ��(g��)�r(sh��)�g����Ć�(w��n)�}������һ�N��(g��)�˾C�����|(zh��)���B(y��ng)�Ɇ�(w��n)�}���҂���(j��ng)���܉� (t��ng)�������˽������Ƽ��I(l��ng)����������ƻ�ǰ�ص����}����ͻ����������(du��)���Ї�(gu��)���y(t��ng)�Ļ�����ľ������������(n��i)��ʸ־����ľ����������������������ČW(xu��)�g(sh��)˼��������W(xu��)���ЏV�����еĕr(sh��)����Ʒ��ČW(xu��)�g(sh��)˼���c��(chu��ng)������Ҳ���](m��i)���x�_(k��i)�Ї�(gu��)����������(ch��ng)�����Լ������P(gu��n)ע��Ʒ����L��(hu��)��(chu��ng)�������������Ї�(gu��)���g(sh��)�^�e�k�˂�(g��)����չ�_(k��i)ʼ�����Į�(hu��)չ�ԡ��������ġ��������@ʾ�����������Č�(du��)ˇ�g(sh��)���ܵ������{�S�c��(du��)ˇ�g(sh��)˼����_(d��)�������Y�G���侫���c���ӵġ�־�ڵ�����(j��)�ڵ���������������ˇ����Ȼ���R��

�����m���� ����ˮī 138��69���� 2018�� ��Ʒ��

�Ї�(gu��)���ڌ�(du��)ˇ�g(sh��)��Ʒ�b�c�u(p��ng)�r(ji��)���(d��ng)�����v�����ǡ�֪��Փ�������Լ���(du��)Ʒ�ﲻ���f(shu��)����֪�����ǿ�����ɽˮ��(hu��)��߀�Dz��ܸ�����������(x��)�µ��������е��ζ��Ҳ�S�������������еĉ�(m��ng)��Ҳ�T����˼Ҳ����ֻ�����Լ�����˽⡣�҂����@Щ���Z(y��)��������һ�N�^(gu��)�Pī�IJ�����߀�д��ڷ��ҵ�ָ�̡�����Ʒ������ص����҂�֮�g���@Щ���ֵ����_Ҫ��Ҫ�����`������ͽ�����ϲ�����뵽�@����Ҳ�Ϳ�����Ȼ�R�P����(����ϵ�Ї�(gu��)ˇ�g(sh��)�о�Ժԭ��Ժ�L(zh��ng)���о��T����ʿ����(d��o)����

��Ʒ����1959�������Ї�(gu��)ˇ�g(sh��)�о�Ժ�о��T����ʿ����(d��o)�����ȺI(y��)�ھ����(zh��n)�մɌW(xu��)Ժ���g(sh��)ϵ���Ї�(gu��)ˇ�g(sh��)�о�Ժ�о��������g(sh��)ϵ���@�W(xu��)ʿ���Tʿ����ʿ�W(xu��)λ��ȫ��(gu��)�Ļ�����ϵ�y(t��ng)�Ļ������ߡ��Ă�(g��)һ�����˲����á��Ї�(gu��)���g(sh��)��(ji��ng)����Փ�u(p��ng)Փ��(ji��ng)���@��������(gu��)�ҷ����|(zh��)�Ļ��z�a(ch��n)���o(h��)��������ί�T��(hu��)ί�T�����y(t��ng)���䱣�o(h��)�Ͱl(f��)չ����ί�T��(hu��)ί�T���Ї�(gu��)���g(sh��)�҅f(xi��)��(hu��)���¼���Փί�T��(hu��)���������Ї�(gu��)���g��ˇ�҅f(xi��)��(hu��)���£��Ї�(gu��)��ˇ���u(p��ng)�҅f(xi��)��(hu��)�����������Ї�(gu��)ˇ�g(sh��)�о�Ժ����(w��)��Ժ�L(zh��ng)���о���ԺԺ�L(zh��ng)�������g(sh��)�^�졷�������Ї�(gu��)��ˇ���g(sh��)�^�^�L(zh��ng)���Ї�(gu��)�����|(zh��)�Ļ��z�a(ch��n)���o(h��)���ĸ�������

�l(f��)���u(p��ng)Փ �u(p��ng)Փ (3 ��(g��)�u(p��ng)Փ)