��������ġ���������D���|�ɿ��U�ڮ���(du��)�ձ�����Ӱ�

�� �� �� �g(sh��)

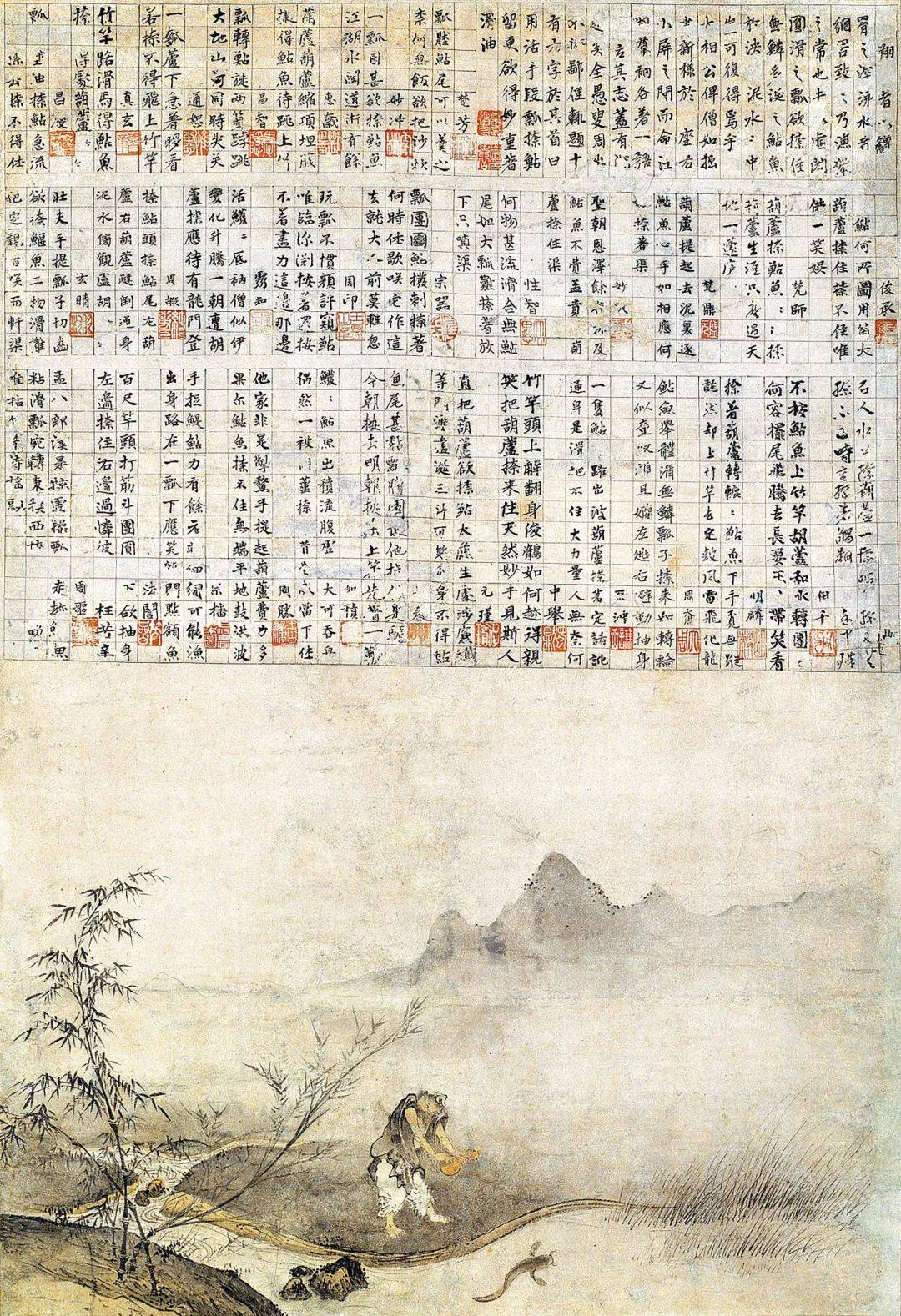

Ancient Art

�ġ���������D���|�ɿ��U�ڮ���(du��)�ձ�����Ӱ�

���ݎ�����W(xu��)���g(sh��)�W(xu��)Ժ���ڣ�������

ժ Ҫ�������Խ����S���Ї��L����Ʒ�S�����նUɮ�g���Ļ��������̴����Q(m��o)���������|���ձ�����(du��)�ձ���r(sh��)�����L���a(ch��n)���˾�Ӱ������У��������ή��������Ĵ���������������D����ʼ����e��һ��ġ���ī�����p�P�����������H�_�Ї��U�����ﮋ֮�Ⱥ���Ҳ��һ��֮�����ձ������������L(f��ng)�������ԡ���������D���Ė|�ɞ������c(di��n)���������Ї������ձ��ĶU�ڮ����}�j(lu��)���Ľ�(j��ng)��(j��)���Ļ������εȶ������ձ���Ό�(du��)�U�ڮ���A�м������ĶU�ڮ����L(f��ng)����׃���ձ���ɮ��(du��)�U�ڮ��������c�l(f��)չ��̽ӑ�U�ڮ������Ӱ��ձ�����������

�P(gu��n)�I�~���������U�ڮ����ձ��������g(sh��)����

һ�����նU�ڮ������śr

��ʷ�ɿ������ս������������|�h���˺�(j��ng)�vκ�x�̕���ͣ�������ƕr(sh��)�ڄ�����ɽy(t��ng)һ���ձ�����(du��)�����Ї��Ļ�չ�F(xi��n)����(qi��ng)�ҿ�������Dz�˴���Dz��ʹ�cDz��ʹ�����ս����ٶȻ֏�(f��)�����Εr(sh��)�����ձ��ƙ�(qu��n)����ԭ�ϲ�ȡ���O�ĺ���������ʹ�ùٷ������E�p������Ԫ�r(sh��)����Ԫ̫������Ҍ����ձ��������P(gu��n)ϵһ�Ƚ�������ֵ��ע���������Ԫ�r(sh��)�����g�Ľ�(j��ng)��(j��)���Ļ������ԘO���l�������������W(xu��)˼��Ľ���ռ��(j��)����Ҫλ�á�

�����ƴ����U��˼��������ձ������������ư˼ҡ��е���ɮ������A�����������Ї������g���|�U��˼��������(d��ng)�r(sh��)���ڶU�ڱ��J(r��n)���Ƿ�̮���������r(sh��)������ҕ����˲�δ�l(f��)չ���������Εr(sh��)�ڣ��ձ�砂}�r(sh��)�������ձ����څ��ʽ��ĩ��˼��������������������˼���_ʼ���F(xi��n)�����������_(t��i)ɽ������������������˴�����ɮ���AѲ�Y�������������ں����U���Ļ�̎�ڸ߷��������A��ɮ�u�D(zhu��n)��W(xu��)��(x��)�U��˼�����ձ��U���_��(chu��ng)�����փɶȁ��A���������δ���ʮ���꣨1187������̓�֑ѳ��T�����ɞ��R��(j��)�U�S���ɂ��ˡ���4���w������(chu��ng)���U�����_�U�������ձ��ɴˏġ��F���̡��D(zhu��n)��U�ڡ���(j��)�y(t��ng)Ӌ(j��)�����Εr(sh��)����ɮ108�������Μ������mȻԪ���P(gu��n)ϵ�O�Ȑ���������Ԫ��ɮ���Խj(lu��)�[���^���ڲ���100��r(sh��)�g������Ԫɮ�_(d��)220���������նUɮ�����_(d��)���߷������@�Εr(sh��)�������Ї��U�ڮ������ˮ��l(f��)չ�Ďp��������֮�ձ��ˌ�(du��)�U����ϲ�ú����������Ǵ����U���S���������յĶUɮ�����ձ��������Ӱ����ձ��L���İl(f��)չ��

�����_�����U���|�ɷ֞�����һ顰Ո(q��ng)����������������Ԫ�ĶUɮ���Ї��U����Ʒ�����ձ���һ顰��ȥ��������Ԫ�Uɮ�|���ձ��r(sh��)�y����ȥ��������ɮ�PȻ����Դ�����e�ښw�Օr(sh��)���ض��ˮī�����_�h�������������ɮ�mϪ��¡���Ղ�����Ҳ��ȥ��һ���U����Ʒ���˵Ȱ�����ʷ����ӛ�d�H�ࡣ

�U�����������ձ�����Ҫ�����ڡ��^�����С��^���Ӱ푡����Εr(sh��)���_�h����ʢ���������_(t��i)ɽ�����_�h�@�F(xi��n)֮����������PȻ�����_(t��i)ɽѲ�Y��ʮ���_�h�����ձ�����Ŀ�ľ����ձ�������հ���_�h��һ��������ɮ����Ԫ��ɮ����ࡱ�����ձ�Ĥ�ݡ���༴��ɮФ���w�F(xi��n)����ɮ��(du��)��ϵ����ҕ����һ���棬��ɮҲ��(hu��)���ձ��掟����������Ї���Ո(q��ng)�¸����ص��Ї���ɮ�}��ٝ�ġ��F(xi��n)���������S���ձ����ж����Ї��Uɮ���}ٝ���硶�ט��쮋�����������δ���ɮ�o�W(xu��)��Ԫ�U������ٝ�Z���˺��}ٝ�u���L(f��ng)�⣬�}ٝ��(du��)�H���������������}�ĶU�ڮ���Ҳ��Ҋ�����ڴ�Ӱ�������ɮ�c���g��(g��)�˻�����ٛ(z��ng)���L(f��ng)��������ɮ�Ɍ��͏�����̎�õ����S����������������ڡ��Ɍ������_(t��i)ɽӛ����ӛ�d���S�����P(gu��n)�������磺

�����ݴ�Ӱ��һ䁣�һ���^�������c�����ձ���������_�h��һ䁣�����������c��ͬ���ձ���

�U������U���Ļ����������Č��ڽ��L����ǰ���Ծ��й����Ե��L�������������ڷ������Ғ��ڷ�������������_�h���^���������ڷ��¡��xʽ�������D���_(d��)Ħ�D����ɽ��ȈD�������������̵ĶU�C(j��)�D��ʮţ�D������հ��Ĥ�ݵ��掟���掟�D��߀���������_(d��)�ڽ��������_�h�D��ʮ���_�h�D���^��D�����������������ܵ�������̻�ϲ�Å��U������ʿ����Ƴ磬��u���F(xi��n)��������ż����������p�c��l(f��)������U�C(j��)����Ʒ������Ϫ���t��˾�������Գ�D���������D���ȡ���?y��n)�U�ڡ�ֱָ������Ҋ�Գɷ𡱵����c(di��n)���U�ڮ��Ķ��xҲ�܌������V�x���f���c�U�����P(gu��n)���L�������ԷQ���U�ڮ����W(xu��)��һ�㌢��֞�5����L�U�ڽ�ּ���L�����Uɮ�����L�����ԶU�֞����ĵ��L�����Uɮ��ٝ���L���������c�U�����P(gu��n)���L����������M�x���f���tֻ�����L�U���}�ĵ��L���Q���U�ڮ����ڱ����г��F(xi��n)���M(j��n)��ӑՓ�ĶU�ڮ���ȡ�V�x�ĶU�ڮ���

��������������D���|��

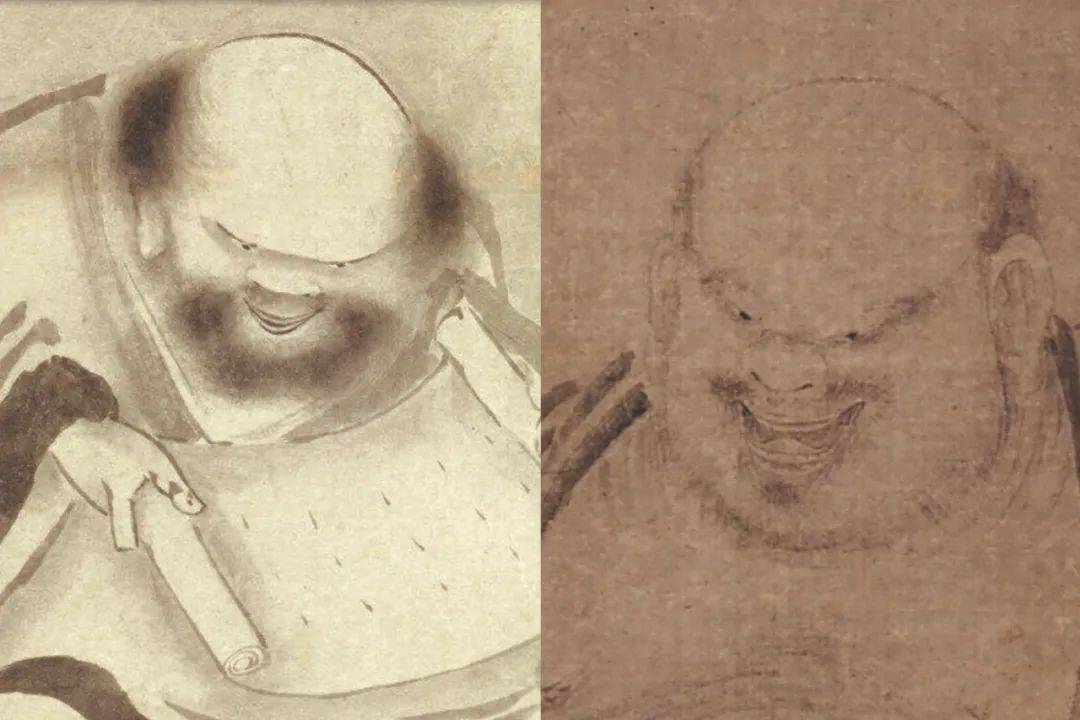

����������D�����D1������������Ժ�w������������Ʒ���F(xi��n)�����ձ��|�����������^��ԓ�����L���ǶU�����ڄ�(chu��ng)ʼ��������ֵܳ������˲�g��������ڵ��������ַ�����ͣ����ֳֵ���(zh��n)�䷥����������������(d��ng)���ƺ������w�Z�������˽�ʾ���o����U�����ճ�������Ҳ�܅���U�C(j��)��˼�����@������ҕ�靊ī�������ﮋ���_ɽ֮�����������ԡ��p�P������ī������Ҫ���c(di��n)���Pīϴ����Ó���D(zhu��n)��̎�D����������������ڵ��L���L(f��ng)�������Ԫ���w�Ƀy����������܊���ȈD������������ʼ������׃���^�D�qϲī�������Ł�������Ʒ���M���Ɵ��P�״����������f�����ﮋ���ġ��Ł���Ʒ�����������M�۟��ơ����ǽ�(j��ng)�v���ɹ���(x��)����ī������D(zhu��n)׃���ɴ˿ɿ�����������Ʒ��Ҫ�֞�ɷN�L(f��ng)��ǰ�����^�Ђ��y(t��ng)�����d����ľ���֮�P�����ڄt�D(zhu��n)׃?y��u)��đ��Ó��ϧī���IJݲݜp�P��

�D1 ���� ����������D������ˮī

73cm��31.8cm ���Ζ|�����������^

��(du��)��ͬ�������ġ��˸�ɮ�D������ɿ������@��e�����������Z���ţ����;�ͨ����ī�P֮�������c�Uɮ�������������ܶU��˼��Ӱ����U�����R��(j��)�������D�������������������U��ʽ�c����֮�L(f��ng)�������W(xu��)�˕r(sh��)���ε�ֱ�룬�C(j��)�h������������F(xi��n)�ڡ����ȡ��c����(du��)��(j��ng)���c��(qu��n)�����^�������@�c����Ó���ݡ����жY���Ă�(g��)��ʮ��������

Ȼ����������(du��)�U�ڮ��u(p��ng)�r(ji��)�s���H��һ��Ԫ�����ď��ڡ��D�L���b�����u(p��ng)�r(ji��)������

�|ƽ�ࡰ�x��֮�����Ʈ�������ɽˮ����������������Z�������茑�h�������^���{(l��n)����̩�ꮋԺ���t���n������������������Ժ��(n��i)���Ⱦ��Ԙ���̖(h��o)Ի�����L(f��ng)�ӡ���Ժ��Ҋ�侫��֮�P���o�����������������߽Բݲ����^֮�p�P��

��Ҋ��(d��ng)�r(sh��)Ժ�˾������������ڵľ���֮�P����(du��)���������������ݲݜp�P������߀����һ�z��ϧ����ͬ�r(sh��)����(du��)�U�ڮ��֏�(qi��ng)�����u(p��ng)�B(t��i)�ȵąs���ᳫ���y(t��ng)���ˮ����������Ԫ�˜����u(p��ng)�r(ji��)��һ�U������Ϫ����������Ϫɮ������ī���o�ŷ������������\���ڡ���ʷ��(hu��)Ҫ��ӛ�d��������̖(h��o)��Ϫ����������Գ�Q���J����ɽˮ��������S�P�c(di��n)ī���ɣ���˼����(d��ng)�����M(f��i)�y������o�ŷ����\�������������^Ԫ���f�C�ڡ����^�a(b��)�z���У��H���߆ݵ��a(b��)����һ�c(di��n)���H��ɮ���������������Ķ����������@����Щ�߆ݵġ��������ġ�������ƳҊ��һ�N�B(t��i)����

�c֮�෴����һˮ֮�����ձ����s��(du��)�U�ڮ��Ƴ��������(du��)�����Ճɇ��F(xi��n)��������Ʒ�Ĕ�(sh��)���c�L(f��ng)������һĿ��Ȼ������Ŀǰ���残�������ԝ�ī���p�P�L(f��ng)����������������ձ����硶��������D������������D��������˺��(j��ng)�D�����������ЈD������ȳ�ɽ�D�����Ї��F(xi��n)��������Ʒ���H����ī���ˈD���顰�p�P���L(f��ng)�����������Ժ�w�L(f��ng)����

�ձ���(du��)�U�ڮ�����A������Ҫ��ԭ���ǶU�ڱ����к�Ļ�������������ȣ�砂}�r(sh��)������Ļ��ȡ����ʳɞ����Ι�(qu��n)��������ؽ�һ�N���������ǰ���F���̡��Ą������U�ڟo��������x����������U���Ļ��������֣�����������ʽ��Ҳ�����к�ȱ���Ļ����B(y��ng)����ʿ�A�����ٴ����U���ضY��(ji��)������⣬�c�����ġ��F���̡��γ��r����(du��)�����ܵ���ʿ�A�ӵ����p����ʿ����(qu��n)��(du��)�U�ڵĴ����ᳫ��ʹ���ό����(hu��)�γ��˅��U֮�L(f��ng)�����Ӱ����ձ��Ļ��ķ����������@Ҳ��U�ڮ����ձ��İl(f��)չ�ṩ�˷��ֵ�������

�ձ�Ļ����܊����۶U�ڮ��ģ�������r(sh��)��Ļ�������Ό�܊�����x�M�����������x�M����Ї��Ļ���������(zh��)���r(sh��)�����ձ��Գ�ؕ����ʽ���������������⽻�P(gu��n)ϵ��������(c��)����顰�ձ����������_���˃ɇ�֮�g�Ŀ����Q(m��o)�ף��ɴ˴����������L���S���Q(m��o)����������ձ��������x�M��С�㌦(du��)�Ї��Ļ�չ�F(xi��n)���O����飬������(x��)���ĕ������������v�ڡ���ӹ���c����W(xu��)�������Ǯ�(d��ng)�r(sh��)�����ձ���W(xu��)��(qu��n)�����Uɮ�������x�����ţ���Ҋ�����x�M�����ܵ��Ї�������U��˼���Ѭ��֮����ͬ�r(sh��)����Ҳ�������ռ�����������а����˿������������������������x�M�Ȑ��λ��������Ч�»��������خ������wӡ���С���ɽ�������С��ɷ��b��ӡ�����������ġ���������D���������¶�����ӡ�С����С�ӡ�b���ɴ���ɿ��������x�M��(du��)�U��ˮī�����Ƴ������H�����x�Mϲ�á����������(g��)�����ψ�(zh��)���r(sh��)�ڶ���(du��)�Ї��Ļ���������Ԫ������չ�F(xi��n)�����֮����

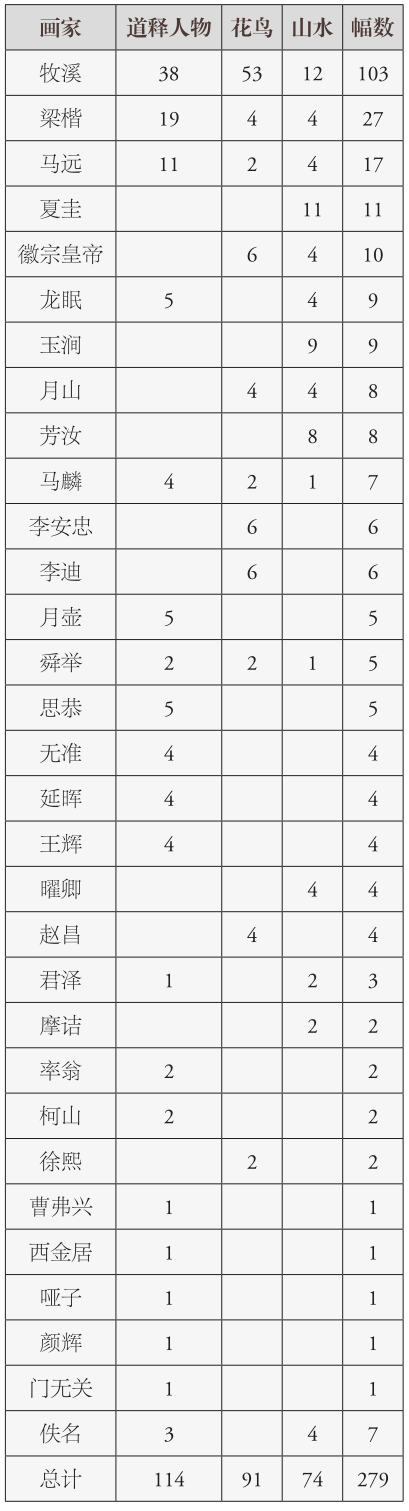

�����ό�(du��)��Ԫ������ϲ����Ҳ�ɏ���������ġ����_(t��i)�^�����~ӛ���͡���������Ŀ䛡��QҊһ������Ҋ��1 �������_(t��i)�^�����~ӛ���͡���������Ŀ䛡��������x����(zh��)���r(sh��)�������ܰ������ఢ����(zh��)�P���P(gu��n)�������x���|ɽ�����(n��i)�IJ�Ʒ���������@Щ��ƷҲ���Q�顰�|ɽ������|ɽ���ﲻ�Hչ�F(xi��n)��Ļ���ۺ��ؔ(c��i)����Ҳ�ɞ���r(sh��)��ˇ�g(sh��)�b�p�Ę�(bi��o)־���ڡ����_(t��i)�^�����~ӛ������������Ї�����Ŀ䛣����Ї����ҷ��������С�������Ʒ��(j��)��������Ϫ���������R�h(yu��n)���Ĺ���˽Ԟ������������ڡ���������Ŀ䛡��й�ӛ�d�˲�Ʒ279����������Ϫ��Ʒ���_(d��)103����������Ʒ27�����R�h(yu��n)17�����Ĺ�11��������߀ӛ����R�롢�������w٥���˵���Ʒ�����}���ϣ��������}���������114�������B�������91����ɽˮ�}�Ąt�^�٣���74�����������ղ�?c��i)?sh��)����ֱ�^�ظ��ܵ��ձ�Ļ����(du��)��������Ϫ�Ȯ�������A������������������D����ѩ��ɽˮ�D������Ϫ��͘�Ӻ��ЈD������

��1 ����������Ŀ䛡��}�Ĕ�(sh��)��һ�[��

ֵ��ע������������_��ī���ﮋ�Ⱥ���ͬ�r(sh��)Ҳ���ԝ�ī�p�P�L(f��ng)����F(xi��n)�U���掟�D���_��(chu��ng)���������f������Ʒ���Ժ�U���掟�D���L�Ƙ����˘�(bi��o)�U��ͬ�r(sh��)������Ϫ�����������նUɮ�����������p�P��ī�L(f��ng)��ĶU���^�m(x��)�l(f��)�P(y��ng)���˺���u�γɷ�ʽ�����ձ�Ҳ�Q�����ӡ����ښv���|���ձ��ĶU����Ʒ���ձ��Uɮ��Ʒ�����ɿ����S�����Н�ī�p�P�����ĶU����

�����U���|���L(f��ng)�����׃

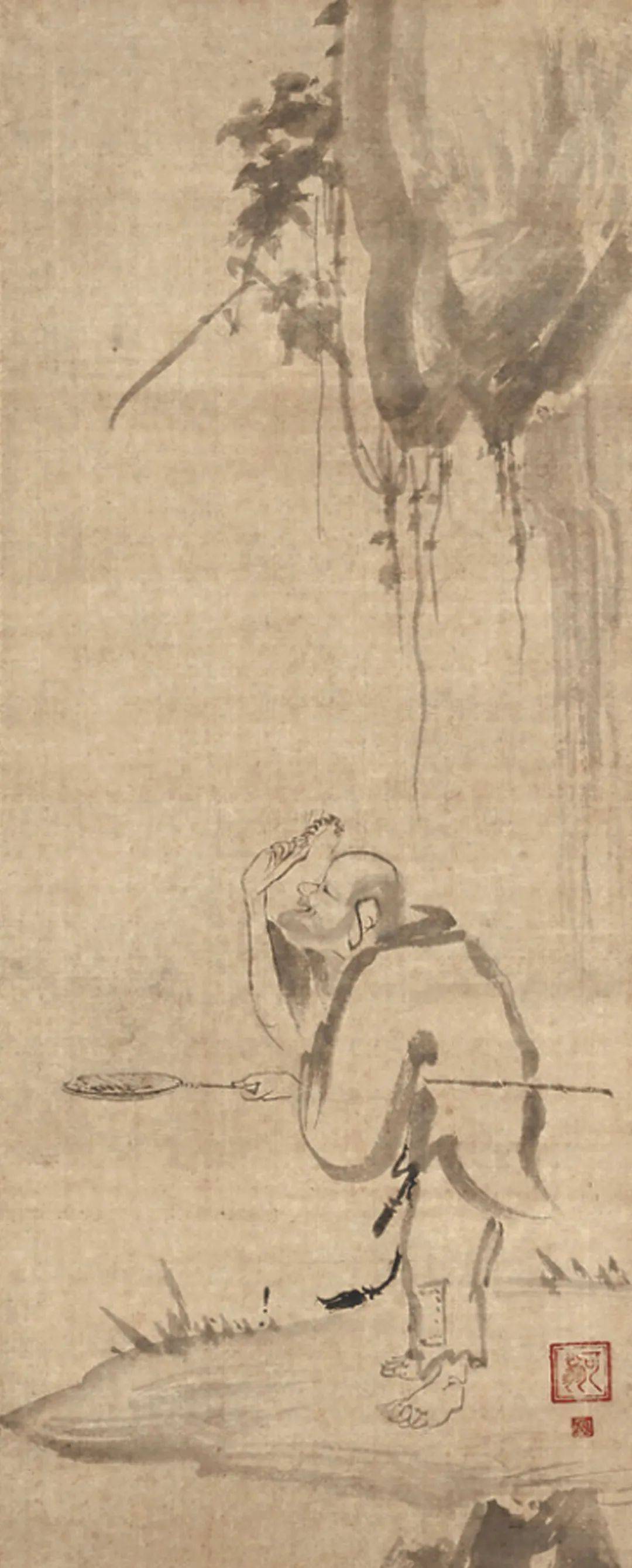

��(j��)Ŀǰʷ��ӛ�d��������ձ�����ɮ��PȻ�����ښw�Օr(sh��)���صġ�ʮ���_�h���������P(gu��n)�_�h�D�����ձ������ӛ�������ձ�����������оͲ��в��ٱ��Εr(sh��)�ڵ��_�h�D������ɮ���eҲ����������r(sh��)�ڸ�ɮ؞�ݵġ�ʮ���_�h�D�����D2������(du��)�������_�h�D�������@�������Ї��_�h����������������r(sh��)�ھ��Ѵ��ڹP���ɳڞ�Ó���O(sh��)ɫ��ī�͵��ʞ�������ò������Ҳ�@�ø���֮��䏈��

�D2 ������ ��ʮ���_�h���һ���ߡ����� ���������

�ң�؞�� ��ʮ���_�h�D��ʮ�����ߡ���� �m��(n��i)�d

�ƴ��Ժ��S�������Ļ������������������U�ڮ��L(f��ng)�����׃Ҳ��uӰ����ձ����δ������ͮ��V������ӛ�d�r(sh��)�ˌ�(du��)�ձ�����ӡ��

�ձ���������ū��Ҳ�����Խ����������ʸ�֮���Ю���֪��������������L(f��ng)��ɽˮС�����O(sh��)ɫ���������ý�̡�������δ���дˡ��������L��Ȼ��ȡ�^��Ҳ����������Ҋ�A��֮���������ԝu�����M��(f��)�^�乤Ү��

��������ǰ���ձ�����^(q��)�e�����L���l(f��)չ���˱��_(d��)�����Ļ��͌����Ĵ���L������L�ùP����(x��)��(y��n)֔(j��n)���O(sh��)ɫ�����زʽ�̡�����L��Դ�^�ɏ������L�Ќ����������L�������L��Ҳ��������������Ҫ���bm͢��Ŀ�ģ���ˮ��L(f��ng)�����û����S�������L�����������ձ����·f�L(f��ng)���ձ����Ҽ�ȡ��ģ��������ˮī���l(f��)չ�a(ch��n)���O��Ӱ�����(d��ng)�r(sh��)���ձ��L�����Ƿ��c�����L����������b�p���A(ch��)�����迴������ī���������ݞ�Ó�ĶU���L(f��ng)�����c����x�͵Ĵ���L�����^������ͥ��

�ձ���u���ܡ�ˮī���L(f��ng)������Ҫ�������Εr(sh��)�ڶUɮ�c���˵Č���ȡ��Ӱ푡���砂}�r(sh��)���_ʼ����ī�P�����ġ�ˮī�����L(f��ng)������S�����ս�����u�������ձ����@Ҳ�����������Uɮ�Ĵ������P(y��ng)����(d��ng)�r(sh��)�mϪ��¡���o�W(xu��)��Ԫ��һɽһ�����δ���ɮ����m(x��)���Ղ������������H�U�W(xu��)˼�����Ҳ��ͨ�U�������п���ֱ�ӽ��ڻ�ָ�c(di��n)����ɮ�U�ڮ������ձ��F(xi��n)���S��U��������Ԫ��ɮ�}ٝ������F(xi��n)�����ձ���u���g(sh��)�^�ġ���ţ�D�������}�Пo�W(xu��)��Ԫ��ٝ�Z������ţ�@��ʼ�������F���yɽ�M�|�_�������o�W(xu��)����·���e���l(xi��ng)�e��������������Zֱ���c(di��n)���ˡ���ţ�D���еĶU�W(xu��)˼�����Դ˹Ą�(l��)�Uɮ���M(j��n)���С�

�^�����ͮ��V����Ԫ�����ď��������D�L���b���a(b��)�������������ɮ������ī���^����������Ҋ�ձ���200���g��(du��)ˮī���������c�l(f��)չ����Ԫ���������ӡ���ڈA�X�µġ������ֹ���Ŀ䛡��ɕ���1320����ӛ��˱��l�r(sh��)�ڲ��ڈA�X�µ����^�������е�ˇ�g(sh��)Ʒ��������ī�E�������Ϫ���������䲚Ŀ���ɴ˿�Ҋ����Ϫ��Ʒ��砂}�r(sh��)���������������ձ�����(d��ng)�r(sh��)�ձ��Uɮ���п���һ����Ϫ��ˮī�L(f��ng)��U�������Դ˞鷶���M(j��n)���R��(x��)��

��ɮĬ���`�Y��o�W(xu��)��Ԫ������ʮ�փAĽ��Ϫ����1326����1329 ���g��Ԫ������������������ͨ�r(sh��)�����䮋���H����Ϫ��퍱�Ժ���Qٝ�顰��Ϫ�ف������˺����h(yu��n)�P(y��ng)����(du��)��Ĭ���`�Y�ġ���(du��)�D���c��Ϫ�������D�������������������@�������ɷ���Ʒ�m���L�IJ���ͬһ������������Ƕ�����ٱ������ùP��ī���O�����ƣ��D3�����ڡ���(du��)�D��������Փ�Ǯ���ʬF(xi��n)�ĸ�ҕ�Ƕ�������s��׃�ε�����������۲����Dz����첿�������գ����c��Ϫ�������D�����һ�H�����^���¼y̎������������������������D����̎����ʽ���ԴֹP��(c��)�h�ݲݎ��^��ʾ�����I(l��ng)����ڵ����������w�¼y���D(zhu��n)���D����Ҳ�����@ȡ����������ҊĬ���`�Y����λ�Ĝp�P��ī�L(f��ng)���ڕ�(hu��)؞ͨ������þ�����

�D3 ��Ĭ���`�Y ����(du��)�D�����ֲ�������ˮī

��̫����ġ�� �|�����������^���ң���Ϫ �������D��

���ֲ�������ˮī 97cm��41.5cm ���� ���݇��������^

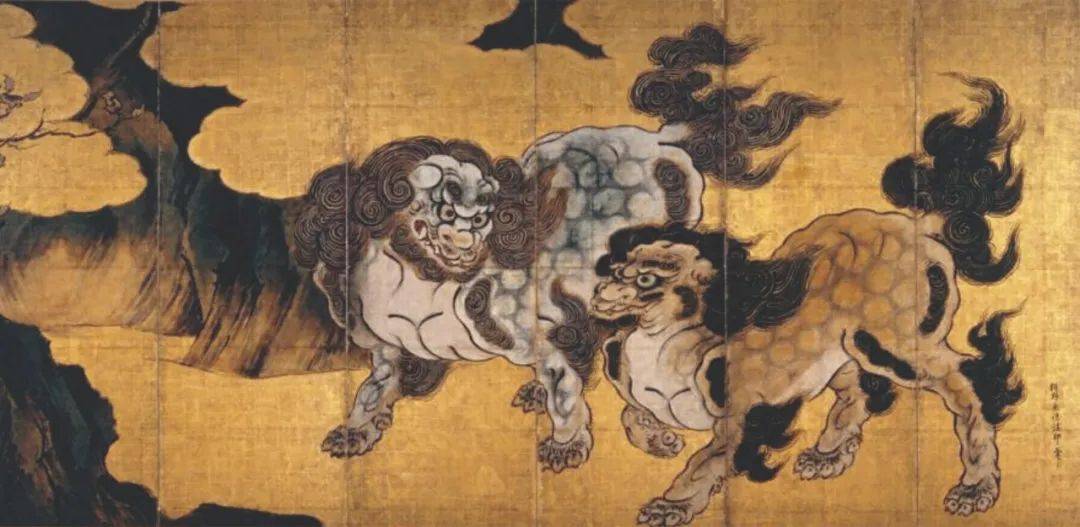

�������RҲ�Ǻ�Ĭ���`�Yͬ�r(sh��)�ڵĮ�ɮ��ͬ���ܵ��p�P�L(f��ng)��U����Ӱ������䡶͘�Ӻ��ЈD�����D4���е������¼y̎�����������@ȡ������������������̎���ֿɏ���Ϫ���������_(d��)Ħ�����ҵ���̎���ڡ��a����䛡�Ҳӛ�d�����������Ļ����܊�������L����տ�������Ϫ�L�������ǽo�Լ���̖(h��o)���������������һЩ�ձ���ɮ���L�ƵĶU����Ʒ�L(f��ng)��ֱ�ӱ��Q�顰���Иӡ���������Ϫ�ӡ����@���ᵽ�ġ��ӡ��������P������������һ�N���е��L����(chu��ng)��ģʽ���������L������wijλ���Ү��L(f��ng)�鷶���M(j��n)�Є�(chu��ng)���ķ������硰�ӡ������ӡ��������ӡ�����Ϫ�ӡ����Ĺ�ӡ����R�h(yu��n)�ӡ��������S���ձ��Uɮ��Ʒ�������ɿ������@�ġ��P�ӡ���������ǰ���ᵽ��ɮĬ���`�Y���L�������D������O�������p�P���c(di��n)�����l���ԣ�īɫ��������(zh��n)�_�ز�����Ą�(d��ng)�B(t��i)�c�������沿��������(d��ng)���¼y�t�����ɵĴֹP�]�ͣ���ī��Ⱦ����Ó���š��������R�ġ���ɽ�D�����Ý�ī���ճ���ɽ��y���^�l(f��)�����õ�ī���ձ����p��վ�ژ�����Ȼ�Եõ�ģ���������ùP������īɫ����g����ɽ���ġ�������ЈD����Ҳ�Ժ��ŵ��\(y��n)�P�����ص�ˮī�]��������

�D4 �������R ��͘�Ӻ��ЈD������ˮī

86.9cm��34.5cm �ձ��ϱ����r(sh��)�� �|�����������^

���Εr(sh��)�ڵĶU�ڮ�����Ӱ푲��������ձ����ˮī����߀Ӱ����ձ�����L�İl(f��)չ����r(sh��)������Ļ�����î�������Ұ����������L�cˮī���L(f��ng)��Y(ji��)�ϡ������������ˮī��ֱ�����á��P�ӡ����L��ͬ������Ї���ò�����Pɽˮ�����ǽY(ji��)��ˮī�������L�ձ��������L(f��ng)��������Ұ���µġ��ƪ{�ӈD�����D5�����������L���ڽ�����L(f��ng)֮�������ϴ���L����x�͵����c(di��n)�����^����߅ɽʯ�������{�����w���������ľ��l���������@�����@һ�r(sh��)�ڵ����L(f��ng)���Y(ji��)����ˮī������

�D5 ��Ұ���� ���ƪ{�ӈD�����������ɫ

220cm��450cm �ձ���������ɽ�r(sh��)��

�|���m��(n��i)�d��֮���в��^

�����������L�ȴ��Ȳ�����Ұɽ������Ұ̽�ĵ�������Ʒ���A����ˮī�L(f��ng)��������(g��u)�D�������϶������@�����U��ˮī����Ӱ�������Ұ�������I(l��ng)�ձ������r(sh��)��������?y��u)�Ļ����܊�ڳlj��ϱ������������L(f��ng)���L�����y�ܿ��F���ǣ�������������څ�ڳ���Ĵ���L�����Ƿe�O�W(xu��)��(x��)�c���Ձ��������ˮī���������@����Ҫע�������ˮī���c����L�����Ǵ���������P(gu��n)ϵ������һֱ���д��������ڰl(f��)չ�ġ������ЌW(xu��)��ָ�������҂����܌�ˮī���c����L�ĵ��������Ї��L���Ќ�Ҋ���r���ǷNˮī������ɫ���@һ���f�����Ȍ�(du��)�����ںϵĆ��}���x�������Կ��족��

����Ԋ���S�Įa(ch��n)��

���ձ���r(sh��)�����U�ڄ����M(j��n)�뾩�ܵ^(q��)�������϶U�¡������������������|���¡��f������ɽ������������������R���顰��(zh��n)��ɽ�����ɴ����ձ��Ļ��M(j��n)�롰��ɽ�Ļ��r(sh��)��������ɽ�Ļ��r(sh��)�����ձ��Uɮ������Нh�Ļ����l(f��)չ���ˡ���ɽ�h�ČW(xu��)�����ձ����g(sh��)ʷՓ���ܹ������J(r��n)��������(y��ng)�����gԊ���S�ij��F(xi��n)���c��ɽ�ČW(xu��)��Ԋɮ���(d��ng)��һ�¡�����?y��n)���ɽ�h�ČW(xu��)���d�����Ї�����ʿ��Ԋ����ӡ����˼��Ӱ����ձ��Uɮ���l(f��)չ���ˡ�Ԋ���S�����L����ʽ��

�����͵İ�����(d��ng)��(sh��)�ձ���ɮ����1410����1415���g�����������܊�����x��֮�����ԶU�W(xu��)���������}����(chu��ng)����ư�ӈD�����D6���������Ϸ��}�����ģ�

�����ɮ������������С��֮�g����������Ⱥ�ĸ���һ�Z��������־��

�D6 �� ��ư�ӈD������ī������ �ߴ粻Ԕ

1409�� �����˲�Ժ

��֪�������L���@����Ʒ�r(sh��)�\(y��n)���˹P�������ķ�����Ҳ�����������ἰ�ġ��ӡ����@�����A(y��)���������λ�҂�(c��)�����L(f��ng)֮�g�����b��Ԋ���S����ʽ���������еġ������ָ�ľ��������x�֣�������λ��ɮ�քe�ڮ������}��ٝ�Z���@Ҳ�ǡ�ư�ӈD���c�Ї����Εr(sh��)�ڶU�ڮ���鲻ͬ�ĵط����������Ϸ���31���UɮٝԊ���b���e�ܴ�������Ҫ�����ஔ(d��ng)���@�N���͵��}���b����ʽ��Ҳ������Ԋ���S��ʽ�Ĵ�������Ʒ��������ʽ��(d��)������ư�ӈD�����}��Ҳ�������c(di��n)��ԓ�D�����L����һ�t�U�W(xu��)�������U�W(xu��)�����ǶU���зdz���Ҫ��һ�N���з�ʽ�����ɶU��������}���|�l(f��)�����ߵ�˼���c�w�����}��ʮ���֡��û��ֶ���ư������������������ڻ��͡����ɴ˿�֪���@�����������}����ư��Ҩ�������΄�(d��ng)�����~�������c(di��n)���ڡ����͡������������ưҨ����������~���@������̎���ڡ�

������ǰ���Uɮ���L�U���m�н��b�����Ĝp�P�L(f��ng)������߀������Ϫ�L(f��ng)�����ﮋ��������Ĭ���`�Y���������R�Ȯ�ɮ��Ʒ���ɿ����������c��Ϫ��ͬ�r(sh��)����������靊ī���p�P���_��(chu��ng)�߶����h(yu��n)�P(y��ng)�����������ձ���Ӱ푅s����Ϫ֮����Ϛvʷ�������_(t��i)���@�ڡ�ư�ӈD���б��F(xi��n)�ØO�����@�����ڴˮ�������������ȡ�������������L��������ò�b���������i�����L횡��^�����ֲ������Ǯ�(d��ng)?sh��)��ձ��˵���ò���������c���������ġ���������D��������˺��(j��ng)�D���е����������^������������������ư�ӈD�����茑�¼y���^��l�c���岼�ֵķ�ʽҲ���b�������Ĝp�P���L(f��ng)����ư�ӈD���ڮ������w�������H�\(y��n)�Üp�P������߀�W(xu��)��(x��)������Ժ�wɽˮ�����������rʯ��������ī��Ҳ��������ѩ��ɽˮ�D����Ժ�w���L(f��ng)����Ʒ���ҵ���̎���ژ�(g��u)�D����������ʯ���¶������ڮ������½����@�ǽ��b���R�h(yu��n)���͵�һ��ʽ��(g��u)�D����ư�ӈD��ȫ������ˮī���ɣ����̳�ư��C(j��)���~��ˮư���������S�tɫ���D���ϲ���һĨ��X�����·��L��ľϪ�����@�ӵ��h(yu��n)ɽ��ˮ�����ʶ��ݼ������ض��������w�F(xi��n)���U�ڵ��o˼����(du��)�����ľ���ڡ��U�c�ձ��Ļ�����Մ�����w�F(xi��n)�ձ���ˇ�g(sh��)���ܵ�һ��(g��)�@�������������Ρ�һ��ʽ�����������ρ������@�N��һ��ʽ���c���p�P�w���������P(gu��n)�����߾��c�U�ľ���Ȼһ�w������^�ȏ�(qi��ng)�{(di��o)�������Ҫ����������(hu��)��ҕ��ʽ����ͨ��ϣ����һ�l����һ�F(tu��n)ī��ƽ��Ԫ�س��F(xi��n)�ĵط����]�г��F(xi��n)���s�ɴ����҂����І��������벻�����䐂�������еIJ�����z�����a(b��)�����@�N�z����(g��u)����һ�N��������ʽ��

���� ֮��������L�����������L���L(f��ng)�����A(ch��)���P���������Ą�(chu��ng)��������Ԋ���S����ʽ����Ʒ�����ٔ�(sh��)���������ļ������ѩ�۵ȗ���С����տ����������r(sh��)��������������ѩ�۵ȗ�ġ���īɽˮ�D�����D7 ����Ҳ�ǵ��͵�Ԋ���S��ʽ��ѩ���ڮ����Ϸ��������Ќ���������������·����������(j��ng)�R��������������Ȼ�]Ⱦ���֮��ϡҲ����Ɲ�L�������ڶ��˵Õr(sh��)�������S���O(sh��)ɫּ֮������ī֮�������@��Ĵ��·���(sh��)�t��������ѩ��������W(xu��)��(x��)��ī֮�����ݎ��L�������ڶ��������ѩ����ˮī���F(xi��n)����Ԅ���Ӿ��M(j��n)����֮�Y(ji��)���ձ����еČ���Ȥζ���_(d��)����ǰ��δ�еĸ߶���߀�O���Ӱ�����r(sh��)�����Ժ�����W(xu��)�^��

�D7 ѩ�۵ȗ� ����īɽˮ�D������ˮī

148.9cm��32cm �ձ� ��r(sh��)�� �|�����������^

��?y��n)�U��˼�롰Ҋ�Գɷ𡱵��������U�ڮ���(du��)�ձ��Ļ���Ӱ푲����w�F(xi��n)�ڮ��漼���ı��F(xi��n)����߀�S�����U�L(f��ng)���ʢ�ж����M(j��n)���ձ��˵����ʽ�������ӑՓ�U�ڮ�Ӱ푕r(sh��)��Ҳ���ܾ������L����������(y��ng)ԓ�����ڸ��V韵�ҕ������S�ȵط����U�ڮ���Ӱ���

�����U�ڮ�Ӱ��µ��ձ�����ȡ��

�U������U�ڵ������Ļ���Ҳ�c��������Ļ��ܲ��ɷ������c�U��(li��n)ϵ�������Ї��ƴ�������������������Ҋӛ���о��ᵽ�˶Uɮ��L(f��ng)�У�

�_Ԫ����̩ɽ�`�r���н�ħ�������d�U�����W(xu��)�U����(w��)�ڲ������ֲ�Ϧʳ�����S��������ԑђ�����̎������Ĵ��D(zhu��n)���Ч������L(f��ng)�ס������Dz��������������ʿ�o�������

�S���U���Ļ������ձ�����L(f��ng)��Ҳ�S֮�����ձ������H�ɞ�Uɮ�ճ���Ҳ�������F����ϲ���������������F��Čm��R�_�ٳ����СС�IJ�����ͬ�r(sh��)Ҳ�l(f��)չ���ˡ����g����������쮋�S������b�Ʒ�����ı������ڡ��˲��������о�ӛ�d�ˮ�(d��ng)�r(sh��)���(hu��)�r(sh��)��չ����25��֮����Ї��L����

�ձ����b�p��(x��)�T�c�Ї���ͬ����ƫ���ڌ���Ʒ�ָ���b���Ա��ڑҒ�չʾ��������Ϫ�����������D���͡����D�����ϷQ�������D�������F(xi��n)�����ձ���������Ժ��ԓ�D�Ժ����ĹP�|�cīɫ��\�Č�(du��)�������F(xi��n)��6��(g��)���ӵ�ǰ����g������λ��ǰ���e(cu��)��Ҳʹ�î����m�����������������������w֮�������ಿ��ȫ�����ף������^���������������D���ڰ�����ɽ�r(sh��)�������ձ��䌢�����L�������ڴ��������Ժ���ֲ�����ԓ���Ҟ��ձ����������ϯ֮һ�����@������Ϫ�������D���������b�����������Ғ쮋�ղء�

���ﵝ�ӌ������b�p�IJ�֞�һƳ�c��ҕ�����J(r��n)���Ї�������ɽˮ�����ijɾ��nj����g���X�l(f��)�]���O����Ȼ���@���ձ����b�p����(chu��ng)������Ƿȱ��һ���������������Ռ�(du��)������g���x��ԏ�֮�e�����L���Ğ���S����ʽ��Ҳ��֪���b�p��ʽ����ע���b���ζ����ˣ�һ������߅ʽ��(g��u)�D�ĶU�ڮ������o�ɸ�������չʾ���b�������Ļ����܊�����x�����@һ����Ҳ�ṩ�˘O����������������������y�w���҃�(n��i)���T�ٳ�һ�K�����������В��Ϯ��S��ͬ�r(sh��)߀�b����մ������廨�����һ�������ҳ�����U֮������Ȼ�ɞ�һ��(g��)��ˇ�g(sh��)�b�p���g�����@ʹ�^�p��ҕ�c(di��n)���H�����Ғ쮋�S��ƽ�棬������չ�����S֮������S���g�����P(gu��n)ע�c(di��n)���ڮ����еĿ��g���D(zhu��n)�����ⲿ���g���죬����l(f��)չ���Ļ�������ɽˮ��ˇ�g(sh��)��ʽҲ�c��һ�}��С������ĪMС���g������ˇ�g(sh��)��(chu��ng)�����U��˼���c������ᳫ����Ȼ���ڕ�(hu��)؞ͨ���γ��ձ���(d��)�صČ���ȡ������˷N����ȡ��Ҳ���Ѳ�������ˇ�g(sh��)�I(l��ng)�������������ձ����ճ�����ķ��������ˡ�

�Y(ji��) �Z

����ͨ�^�������նUɮ�����ĸśr��������(du��)�U�ڮ��|���ձ���Ӱ��ձ�������ӑՓ�������\(y��n)�öUɮ����ʷ���c�U��ī�E�ӡ�C�����߀ԭ�˶U�ڮ��Ė|���^�̡���������������Ĵ��������似������(g��u)�D����������ȶ��������ձ���ɮģ�W(xu��)��(x��)���������Լ��ķ�ʽ���ղ����b���Ї���Ԫ�r(sh��)���յ��L����Ʒ�����ԶU�ڮ���Ժ�w�������������䱾�������M(j��n)���γ��Լ���(d��)�е�ˇ�g(sh��)�L(f��ng)ò�������ɡ��P���������M(j��n)���l(f��)չ����Ԋ���S�����L����ʽ��

�U�ڮ����H��(du��)�ձ�����Ӱ�������߀���F(xi��n)�ڌ�(du��)�ձ�����ȡ���Ӱ���������U�ڮ��c�ձ����ҵĽY(ji��)�ϣ��Լ����c�ձ��b�p��ʽ�ϵ����o������ڲ������������ɽˮ�ȷN�Nˇ�g(sh��)��ʽ����Ҳ�����ҵ����U�������W(xu��)�^���@�N��������ŵČ���ȡ�����Ӱ��ձ���������עጏ��� Ԕ����ý��

![�����]](image/app/3.gif)

�l(f��)���u(p��ng)Փ �u(p��ng)Փ (5 ��(g��)�u(p��ng)Փ)